пещерный город Мангуп-Кале

Мангуп кале |

Оборонительная стена мангуп-кале с круглой башней |

Дырявый мыс мангуп кале |

остатки укрепления на западной оконечности Мангуп кале |

Мангуп-кале с запада |

вид с Мангуп-кале |

Адым-чокракская долина |

Оборонительная стена мангуп-кале |

остатки стены цитадели Мангуп кале |

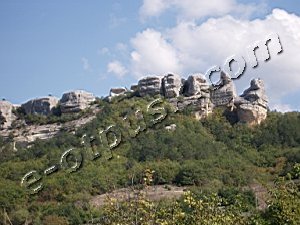

сфинксы выветревания Каролезской долины |

В окрестностях Севастополя находится несколько пещерных городов. В раннесредневековое время в Крыму возникают так называемые 'пещерные города', расположенные в труднодоступных, защищенных самой природой местах Внутренней гряды Крымских гор. Одним из таких городов является Мангуп-Кале - столица политически самостоятельного княжества Феодоро. Город был расположен на большой столообразной горе Баба-Даг ('отчая гора') в юго-западной части предгорья. Его территория была защищена стенами и башнями и представляла мощный оборонительный узел. Римский военный теоретик и историк Вегеций Флавий Ренат (IV-V вв.) в своем трактате 'Краткое изложение военного дела' приводит ряд требований, каким, по его мнению, должен отвечать укрепленный город: 'Города и крепости обладают укреплениями или природными, или созданными человеческой рукой,...что делает их особенно сильными. Можно считать, что город укреплен природой, если он стоит на возвышенном месте, на обрыве...'. Мангуп отвечает всем этим требованиям. Здесь в полной мере сочетаются природные условия с укреплениями, созданными руками человека. Вертикальные обрывы скал исключали возможность применения при штурме крепости стенобитных и метательных орудий, подвижных башен. В то же время господствующая высота, на которой располагался город, позволяла из обычного лука простреливать все подступы к нему.

Мангуп

Крепость на плато горы Мангуп или Баба-кая (так гору называло местн население в XVIII Ч XIX вв.), известна в период раннего средневековья как Дорос а в XIV-XV вв. - Феодоро. Ближайший к Мангупу населенный пункт - деревня Хаджи-сала, Бахчисарайского района, которая находится у его северо-западного подножия. Плато возвышается над окрестными долинами на высоту до 300 м., высота же над уровнем моря составляет порядка 584 м. Гора представляет собой скальный останец, с тех сторон (западной, южной и восточной) окруженный высокими, до 70 м, обрывами. А северную и северо-восточную ее часть прорезают три ущелья, с востока на запад - Капу-дере (Воротный овраг), Гамам-дере (Банный овраг), Табана-дере (Кожевенный овраг), которые разделяют между собой четыре мыса. Восточный мыс называется Тешкли-бурун (Дырявый мыс), далее к западу Ч Елли-бурун (Мыс ветров), Чуфут-чеарган-бурун (Мыс вызова иудеев), Чамну-бурун (Сосновый мыс). Общая площадь поселения составляет порядка 90 га. Таким образом, Мангуп Ч самое большое средневековое укрепленное поселение на территории Юго-Западного горного Крыма.

Первые археологические исследования городища были проведены А.С. Уваровым в 1853 гг. В 1890 г. здесь вел раскопки Ф.А. Браун, а в 1912 Ч 1914 гг. Ч Р.Х. Лепер. В 1938г. работы на Мангупе продолжила экспедиция под руководством Е.В.Веймарна, М.А.Тихановой и А.Л.Якобсона. В 1949 г. разведки оборонительных сооружений городища предпринял Е.В.Веймарн. С 1967г. археологическая экспедиция, сначала руководимая Е.В.Веймарном, а с 1975 г. Ч А.Г.Герценым (параллельно исследованием базилики занималась экспедиция Уральского университета под руководством Н.И. Барминой), здесь работает практически ежегодно.

Древнейшие находки на Мангупе относятся к эпохе энеолита, однако они единичны. Со второй половины III в. начинается активное заселение плато, здесь формируется неукрепленное поселение. Очевидно, первые жители, скорее всего гото-аланы, в первую очередь осваивают верховья балок, имевших выходы источников воды. С конца IV в. некрополи округи городища фиксируют увеличение здесь населения. Во второй половине VI в., очевидно, в конце правления Юстиниана I, по инициативе византийской администрации, на плато возводится мощная крепость. Кроме стен, для утверждения христианства и для закрепления византийского господства в Таврике в центре городища строится большая базилика. Вероятно, именно здесь находился известный по письменным источникам Дорос, центр византийских владений в горной Таврике, и здесь размещалась резиденция лГосподина Готии+.

В 80-х гг. VIII в. Мангуп был захвачен хазарами, которые за период своего недолговечного владычества успели перестроить некоторые участки фортификационной системы. К середине IX в. крепость вновь переходит в подчинение византийской администрации и включается фему Климатов, возможно даже, на первых порах являясь административным центром фемы. Архелогические материалы фиксируют в этот период (середина IXЧX вв.) значительное увеличение доли виноделия в экономике. Вероятно, тогда Мангуп становится крупным винодельческим центром (известно не менее 9 больших тарапанов), где изготавливалось вино из винограда, выращенного в окрестных долинах. В конце X Ч начале XI в. поселение приходит в упадок, который продолжался до середины XIV в.

К середине XIV в. поселение, которое стало называться Феодоро, становится столицей одноименного княжества. Здесь возникает плотная городская застройка, формируется цитадель на мысе Тешкли-бурун. Однако уже в конце столетия город подвергся разорению со стороны войск печально известного самаркандского правителя Тимура, или Тамерлана, и на некоторое время вновь приходит в упадок.

Начиная с первой четверти XV в. Мангуп входит в период наивысшего расцвета. В 20Ч30 гг. здесь проводятся крупные строительные работы, в том числе возводится еще одна линия защитных стен, так называемая Вторая линия обороны, реконструируется цитадель, значительно обновляются базилика и дворец правителей, сооружается княжеская капелла в цитадели (октагон), обновляются и расширяются пещерные монастыри и церкви.

В 1475 г. город был захвачен турками-османами, которые владели им до 70-х гг. XVIII в. Хотя турки и поддерживали здесь крепостные сооружения и даже построили новые, начиная с конца XV в. поселение постепенно приходит в упадок. Вероятно, к концу XVI в. Мангуп покидает христианская община, остается только турецкий гарнизон, немного татар и караимская община. В 70-х гг. XVIII в. турки покинули крепость, а в 1792 г. отсюда ушли и караимы.

Лицом Мангупа являются его оборонительные сооружения, А.Г. Герценым выделены три линии защитных сооружений: Главная линия обороны; Вторая линия обороны; цитадель, воздвигнутые на разных этапах истории поселения.

Первоначальной фортификационной системой городища являлась Главная линия обороны. Мангуп, как и другие большие лпещерные города+, предназначался не только для содержания гарнизона, но и для укрытия в случае опасности населения окрестных долин. Вероятно, с самого начала византийские военные инженеры планировали его как центр имперских владений в Горном Крыму, чему способствовали и удачные природные условия: большая площадь и присутствие постоянных источников воды, не требовавших устройства осадных колодцев и строительства водоводов. И сейчас в верховьях балок Табана-дере и Гамам-дере находятся два функционирующих источника воды. С учетом этих особенностей и строились укрепления в Доросе. В результате в кольцо стен были включены как плато, так и верховья ущелий. Геологические особенности горы способствовали тому, что здесь не было необходимости в сплошной заградительной линии. Поэтому оборонительные сооружения возводились только там, где была хоть какая-то возможность взойти на плато. Мощные стены, высотой не менее 5 м, толщиной от 1,2 до 3,5 м (в зависимости от условий рельефа) перегородили упомянутые балки в северной части плато. Они были устроены так, чтобы куртины, соединяющиеся в тальвегах, образовывали входящий угол и, следовательно, появлялась возможность обстреливать неприятеля с фланга. Защитные линии ставились и там, где края плато прорезали небольшие расселины или были участки пологого склона. Таким образом, Главная линия обороны состояла из отдельных фортификационных узлов, которые вместе с неприступными обрывами представляли мощную крепость. В настоящее время выявлена только одна башня, относящаяся к древнейшей оборонительной системе. Но по предположению А.Г. Герцена, первоначально их было несколько. Как правило, внешний панцирь первоначальных стен был сложен из обработанных известняковых блоков, тыльный же Ч из ломаных камней, у которых подтесывалась внешняя сторона. Пространство между панцирями заполнялось забутовкой из бутового камня, залитого известковым раствором. Применялась также двухслойная лицевая кладка (лицевой панцирь примыкает к тыльному) и двухслойная однолицевая (лицевой панцирь и забутовка с тыльной части) Общая длина оборонительных сооружений Мангупа составляла 1500 м оборонительный контур крепости Ч 6600 м. Для защиты такой территории требовалось приблизительно 2000 человек. Главные ворота находились в верховьях балки Капу-дере (ныне разрушены) и представляли собой сооружение с коробовым сводом, опиравшимся одной стороной на пилон а другой Ч на скальное основание мыса Тешкли-бурун. Они были сложены из хорошо отесанных и подогнанных квадров. Пролет арки достигал 3,8 м, а ширина проезда Ч около 2,6 м. Над воротами, на 6 м выше уровня дороги, находились вырубленные в скале усыпальницы. К воротам из балки Алмалык-дере (Яблоневый овраг, расположена с южной стороны плато) несколькими маршами вела колесная подъемная дорога. Оборонительные стены дополнялись порядка 15Ч17 пещерными сооружениями, которые выполняли функции укрытий для караульных и наблюдателей, а также для контроля подъемной дороги. Построенная во второй половине VI в., Главная линия обороны практически без серьезных реконструкций, просуществовала до конца XV в. Однако ремонтные и восстановительные работы за практически 900-летнюю историю здесь все же проводились. Первый раз их, вероятно, предприняли хазары. После захвата ими крепости в так называемой Лагерной балке (соединяется с Гамам-дере) главная куртина проходящей здесь оборонительной линии была перенесена ниже по склону и поставлена прямо на землю, а не на скалу, как это практиковалось ранее. С тыльной стороны новой стены было совершено ритуальное погребение женщины, а на многих квадрах вырезаны тамгообразные знаки, похожие на знаки на других крепостях Хазарского каганата. Ремонтные работы хазары провели и на ряде других фортификационных узлов Мангупа. Восстановительные работы на Главной линии обороны, естественно, проводили и феодориты. В частности, некоторые стены ими были надстроены, некоторые перестроены, а в Лагерной балке возведена квадратная башня. Тогда же с помощью подсыпки с тыльной стороны была увеличена и толщина стен.

Вторая линия обороны, длиной 620 м, была возведена на самом плато и отделяла мысы Чуфут-чеарган-бурун и Чамну-бурун от районов городской застройки эпохи Феодоро. Один ее фланг примыкал к юго-западном краю плато, а другой заканчивался башней на западном склоне Гамам-дере. В этой балке Вторая линия сливалась с Главной. Стены Второй линии, толщиной около 1 м и высотой до 8 м, сложены из бутового камня на известковом растворе с просеянным песком. Оборонительная линия разделялась 9 башнями с открытой горжой (внутренней стороной). Причем расстояние между башнями было не одинаковым, а подчинялось особенностями рельефа и вероятностью угрозы с разных направлений. Датируется данная оборонительная линия 20Ч30гг. XV в.

Цитадель расположена на мысе Тешкли-бурун. Она представляла собой как княжескую резиденцию, так и последний узел обороны на случай прорыва противника сквозь две передовые линии. Длина оборонительных стен, отделявших мыс от остального плато, составляла 102 м, толщинаЧ 2,8 м. Они защищали территорию около 1,2 га. Укрепление состояло из двух куртин длиной 53 и 30 м, лицевой панцирь которых сложен из небольших блоков, тыльный из бута, а пространство между ними заполнено забутовкой из Мелкого камня. На стыке куртин располагался выступающий вперед на 9 м трехэтажный донжон высотой свыше 8 м. Он обеспечивал фланговый обстпе противника. В лицевой стене донжона имелись амбразуры, а внутренний фаса был декорирован резными наличниками дверей и окон (рис. 40). Вероятно цитадель была возведена в XIV в. Однако свой нынешний вид она приобрела в первой половине XV в., тогда ее стены были утолщены, а на месте более ранней башни был выстроен донжон. При возведении цитадели территорию с ее лицевой стороны расчистили от строений, архитектурные детали которых пошли на сооружение донжона. Строители цитадели позаботились и о ее независимом водоснабжении. Здесь в толще скалы был вырублен колодец глубиной 24 м, который позволял получать воду из источника, расположенного в гроте под обрывом Тешкли-буруна. В середине XVIII в. над колодцем высился каменный купол, а спуститься туда можно было по деревянной лестнице. Турки существенно реконструировали оборону, приспособив ее к новым условиям использования огнестрельного оружия. В частности, в Табана-дере оборонительная стена была перенесена выше на 130 м. Появились новые башни, например, в Гамам-дере, а старые подверглись перестройке. Обновлялись и стены цитадели. Во время ремонтных работ турки широко использовали архитектурные детали более ранних строений, в том числе и надгробия (Герцен А.Г. Крепостной ансамбль Мангупа; Дорос-Феодоро (Мангуп): от ранневизантийской крепости к феодальному городу; Описание Мангупа-Феодоро в поэме иеромонаха Матфея; Герцен А.Г., Могаричев Ю.М. Методика выделения раннесредневековых пещерных сооружений Горного Крыма (на примере Мангупа) // СА. 1991. №2; Эвлия Челеби. Книга путешествия. С. 33Ч35).

Достопримечательностью Мангупа являются его культовые, в первую очередь христианские, памятники. Среди них особое место занимает базилика, пасположенная в центральной части плато, напротив мыса Чуфут-чеарган-бурун самый большой христианский храм в горной Таврике. Ее размеры 31,5x26,2 м. по А.Л. Якобсону (31,5x28 м по Н И- Барминой). Храм трехнефный. Нефы отделены друг от друга рядами колон, по шесть в каждом. С востока к центральному и южному нефам примыкали полукруглые апсиды, большая и малая. К зданию с северной и южной сторон были пристроены галереи. Стены храма, изнутри украшенные фресками, сложены из крупных, тщательно обработанных и плотно подогнанных блоков известняка, кровля была двускатной. Полы были вымощены мозаикой, а предалтарная часть центрального нефа Ч каменными плитами. В оформлении базилики широко использовались архитектурные детали из проконесского мрамора. Главный вход находился с западной стороны. Он вел в нартекс, из которого в каждый из нефов имелся отдельный проход. Вероятно, попасть в храм можно было также с северной и южной сторон. Внутри базилики и в ее округе находился некрополь. К настоящему времени выявлено 75 гробниц (в них, вероятно, хоронили знатных особ), вырубленных в скале или сложенных из каменных плит (выделяется пять их типов), и более 300 грунтовых захоронений После захвата Мангупа турками в базилике было совершено массовое захоронение горожан, погибших при штурме и последующих погромах. В дальнейшем территория базилики превратилась в кладбище, а ее архитектурные детали использовались турками для ремонта оборонительных стен. Несмотря на то, что территория памятника практически полностью раскопана, о времени его сооружения среди исследователей нет единого мнения. Так, Н.И. Бармина считает, что большой базилике, которая была построена не ранее VIIIЧIX вв., предшествовал небольшой храмовый комплекс VI в. Однако архитектурные особенности памятника, находки раннесредневековых архитектурных деталей, в том числе и обломка известняковой плиты с надписью, упоминающей императора Юстиниана, материалы археологических исследований Мангупа, анализ исторической ситуации позволяют датировать сооружение базилики второй половиной VI в. Фрагменты алтарной части раннего одноапсидного храма выступают из-под основания большой апсиды. Естественно, что за время функционирования базилика неоднократно ремонтировалась и перестраивалась. Вероятно, два крупных ремонта относятся к периоду Феодоро, когда базилика стала главным храмом княжества и, может быть, Готской епархии. Очевидно, храм после запустения был восстановлен в середине XIV в. Второй крупный ремонт произошел в 20Ч30 гг. XV в., когда рядом со входом в храм была возведена куртина Второй линии обороны. Тогда главный вход был устроен в южной стене, близ ее стыка с западной. С восточной стороны была пристроена малая апсида, в центральную апсиду вставлен синтрон, с пола удалена большая часть мозаик. Некоторые исследователи считают, что рассматриваемый памятник можно отождествить с храмом св. Константина и Елены, известным по упоминавшийся надписи 1427 г.. Однако это предположение нуждается в дополнительной аргументации. Рядом с северной стеной базилики находилась крещальня, на последнем этапе функционирования перестроенная в часовню. Ее пол был вымощен мозаикой, в оформлении использовался резной архитектурный декор из проконесского мрамора и алебастра. Во время археологических исследований баптистерия был обнаружен фрагмент известнякового фриза с надписью, на основании прочтения которой В.П. Яйленко сделал вывод, что крещальня была построена попом Григорием в VI в. во имя Иоанна Крестителя (правда А.И. Айбабин датирует надпись временем не ранее XI в., что является спорным). Еще один баптистерий выявлен у восточной стены храма.

Из книги 'Пещерные города в Крыму'. Ю.М. Могаричев. Симферополь. 2005.